排水処理装置の仕組みや必要な理由を解説!装置にはどんな種類がある?

- 水処理

産業活動や日常生活で発生する排水は、そのまま放流すると環境や人体に深刻な影響を及ぼします。そのため、排水処理装置を使用して、こうした問題が起こらないよう未然に防がなければなりません。

そこで本記事では、排水処理装置の役割や仕組み、設置が必要な理由について分かりやすく解説します。また、排水処理装置にはどのような種類があるのかもあわせて確認しましょう。

目次

排水処理装置とは

排水処理装置とは、産業活動や日常生活によって発生する汚れた排水を浄化するための装置です。排水には、工場の製造工程で使用された水や、病院や高齢者施設での掃除や入浴で使われた水などが該当します。

そしてこれらの排水には、有機物や窒素、リン、重金属などの不純物が混ざっており、中には環境や人体に悪影響を与える有害物質が含まれている場合もあります。

例えば、食品加工業では設備の洗浄に使われた水に食品の脂や洗剤が混ざったり、化学工場では薬品が含まれた排水が発生するかもしれません。こういった排水を処理せずに河川に放流してしまうと、環境汚染や公害の原因となり、生態系にも大きな悪影響を及ぼすでしょう。

そうならないためにも、排水処理装置を使って水中の汚れを取り除き、自然環境に戻しても問題のないレベルまで浄化することが必要なのです。

つまり排水処理装置の役割は、こうした不純物を効率的に除去し、水を再利用可能な状態にするか、安全に自然に戻せる状態にすることだと言えるでしょう。

排水処理を行う際の一般的な流れは、以下のとおりです。

|

後ほど詳しく解説しますが、これらの工程には、それぞれに適した排水処理装置を使用し、水質や浄化レベルに応じて装置を組み合わせます。

そうすることで、排水を安全な水質にまで処理することが可能になるのです。

排水処理装置が必要な理由

排水処理装置は、汚れた水を適切に浄化し、自然環境や社会に悪影響を及ぼさない形で排出するために欠かせません。ここでは、具体的にどのような理由から排水処理装置が必要とされているのかを深掘りしていきましょう。

理由1. 環境保護

環境を保護するためには、排水処理装置を用いて排水を適切に浄化しなければなりません。

前述した通り排水には、油脂や有機物、化学物質、重金属などの不純物が含まれており、この排水を適切に処理せずに河川や海に流してしまうと、水質汚染や健康被害、といった問題を引き起こしてしまいます。

例えば、魚や水生生物が生息しづらくなる環境になったり、藻類の異常繁殖を引き起こすといった生態系への悪影響のほか、そういった魚などを食べた人間の健康にも危険を及ぼすことが考えられるでしょう。

このような事態を避けるためにも、排水処理装置は必要不可欠なのです。

理由2. 水質汚濁防止法の遵守

水質汚濁防止法は、公共用水域(河川、湖沼、海域など)および地下水の汚染を防止し、水質の汚染を防止することを目的とした法律です。

主に、工場や事業場から排出される排水に関する規制が定められており、違反すると罰則が科されることがあります。

そのため、企業や事業者は水質汚濁防止法に基づいて適切な排水処理を行い、規制基準を満たさなければなりません。

また、適切な排水処理設備を導入し、運用・維持を徹底することは、企業が持続可能な事業運営を行う上でも必要不可欠です。

理由3. 資源の再利用

水不足が世界的な問題となる現代において、水資源の再利用は欠かせません。そのため、排水処理装置を用いて使用済みの水を浄化し、再利用可能な形にすることが重要なのです。

例えば、不純物を取り除いた水を工業用水や冷却水、農業用水として再利用することが可能になります。また、排水に含まれる有機物からエネルギーを回収したり、処理過程で発生する汚泥を肥料や建材として再利用する技術も進んでいます。

このように、排水処理装置は単に汚れを取り除くだけでなく、水を効率的に使うことで環境負荷を軽減し、持続可能な資源利用が実現できるのです。

排水処理装置の種類・方式

排水処理の方法には、大きく分けて「加圧浮上方式、凝集沈殿方式、生物処理方式」の3つがあります。ここでは、これらの方式の概要と仕組みを解説します。

加圧浮上方式

加圧浮上方式は、とくに水中に含まれる油分や固形物(浮遊物質)を効率的に除去する水処理技術です。

そのため、産業排水や下水処理において広く利用されており、とくに食品加工業や化学工業、石油関連の施設など、油脂や固形物を多く含む排水が発生する現場に適しています。

また、浄化槽や下水処理施設の前処理としても採用されることがあり、排水の全体的な処理効率を高める役割も果たしています。

排水を処理する仕組みとしては、「加圧」と「浮上」という2つのプロセスを通じて、浮遊物質や油分を分離させるというもの。具体的な流れは以下のとおりです。

↓

加圧した水を処理槽に送り込む際に減圧状態に戻す

↓

溶け込んでいた空気が微細な気泡となって発生する

↓

気泡が浮遊物質や油分に付着する

↓

浮力を得て水面に浮かび上がった浮遊物質や油分を取り除く

なお、浮遊物質や油分を取り除いた後の水底部から排出されます。

凝集沈殿方式

凝集沈殿方式は、排水中の微細な浮遊物質やコロイド状の汚染物質を効率的に除去する排水処理技術です。

処理の過程で化学薬品を使用するため、様々な性質の排水に対応できるという特徴を持ちます。このことから産業排水や下水処理でも広く用いられ、とくに食品加工業、製紙業、化学工業などで排出される濁度の高い排水に適しています。

仕組みとしては、「凝集」と「沈殿」の2つのプロセスを通じて汚染物質を分離させるというもの。具体的な流れは以下のとおりです。

↓

凝集剤の作用により、微細粒子やコロイド粒子が互いに引き寄せ合う状態を作り出す

↓

これらの粒子が次第に結合してフロックを形成する

↓

大きな塊となったフロックはその重みで沈降する

↓

処理槽の底部に微細粒子やコロイド粒子の塊が蓄積される

なお、上澄みとして得られる水は、通常さらに処理されて放流または再利用され、処理後に発生する沈殿物(汚泥)は別途回収し、脱水や焼却などの二次処理が施されます。

生物処理方式

生物処理方式は、排水中の有機物を微生物の力を利用して分解・除去する排水処理技術です。

この方式は、環境中で自然に行われる浄化作用を人工的に強化したもので、とくに生活排水や食品工場、農業排水など有機物を多く含む水の処理に適しています。

生物処理方式で排水を処理する仕組みは以下のとおりです。

↓

微生物が水中の有機物をエネルギー源や栄養分として利用する

↓

微生物の代謝によって有機物を二酸化炭素や水、安定した有機物に変換する

使用する微生物には「酸素を必要とする好気性微生物」と「酸素を必要としない嫌気性微生物」の2種類があり、処理したい排水の環境によって使い分ける必要があります。

また、生物処理の主な方法として、活性汚泥法、MBR(膜分離活性汚泥法)、担体法、嫌気処理法の4つがあります。

- 活性汚泥法

曝気槽で好気性微生物を含む活性汚泥と排水を混合し、有機物を分解する一般的な方法です。

- MBR

活性汚泥法に膜分離技術を組み合わせ、微生物と処理水を効率的に分離することで、高品質な処理水を得る手法です。

- 担体法

微生物が付着・成長する担体を用いることで、微生物の濃度を高め、処理効率を向上させます。

- 嫌気処理法

嫌気性微生物を利用し、酸素を供給せずに有機物を分解する方法で、省エネルギーやメタンガスの回収といった利点があります。

これらの方法を、処理対象の排水の特性や求められる処理水質、運用コストなどに応じて選択・組み合わせて、適切な排水処理を行います。

ゼオライトの排水処理装置「膜濾過方式(MBR)」でより安全・安心な処理水を実現

ゼオライトでは、上記で紹介した排水処理の方法「加圧浮上方式」「凝集沈殿方式」「生物処理方式」を用途によって使い分け、求められる水質に処理します。

例えば、商業施設や温浴施設の排水処理だと、次のような処理フローを行い、安全な水質へと浄化します。

- 商業施設の場合(除害施設)

→MBR+砂濾過+活性炭で再利用

- 温浴施設の場合(回収槽)

→スクリーン→曝気槽→MBR→砂濾過+活性炭+RO→処理水槽

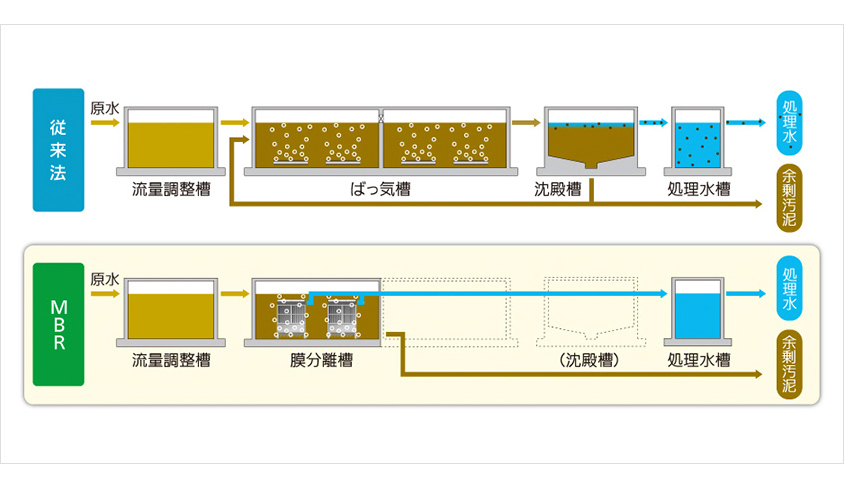

また、排水処理装置としては、「膜濾過方式(MBR)」という液中膜による膜分離と生物処理を組み合わせたものを使用。従来の方法よりも処理フローがシンプルになり、処理レベルも高くなりました。

この装置の大きな特徴の一つは、安全・安心な処理水を提供できる点です。微細孔を有する膜で活性汚泥をろ過することで、大腸菌をはじめとする病原体を効果的に除去し、排水基準を安定して満たす高品質な処理水を供給します。

さらにMBRは運転管理もしやすく、初心者でも容易に扱えるうえ、遠隔監視にも対応しているため、運用の負担を大幅に軽減できるでしょう。

また、従来の装置に比べ、省スペース設計もMBRの利点です。具体的にいうと、活性汚泥を高濃度で保持する仕組みにより従来のばっ気槽や沈殿槽をコンパクト化でき、限られたスペースでも設置が可能になりました。

このように、ゼオライトでは事業者様の水質や条件に応じて、最適な排水処理フローを提案させていただきます。安全で安心な処理水を求める事業者様はご相談ください。

排水処理装置に関するご相談はゼオライト株式会社へ

ゼオライト株式会社は、水処理プラント及びメンテナンス事業を軸に、50年以上にわたってお客様の期待を超える「良質な水」と「メンテナンスサービス」を提供し続けてまいりました。

高い技術提案力とお客様第一主義の精神で、井戸や井戸水(井水)にまつわるお困りごとを解決いたします。

【ゼオライトの実績】

- 逆浸透膜プラント400件以上(専用水道での国内導入数No.1)

- 水処理プラント納入実績1,300件以上

小型の業務用装置から大規模プラント、災害対策用ユニット型浄水設備まで、幅広い対応が可能です。

お気軽にご相談ください。